MAMIYA 35 Auto Metra

【MAMIYA 35 AUTO Metra】SPECIFICATIONS

製造メーカー名

発売年

型式

画面サイズ

レンズ

ファインダー

ファインダー倍率

露出計

フィルム感度対応範囲

シャッター

シャッタースピード

セルフタイマー

シンクロ接点

フィルム巻き上げ

フィルム巻き戻し

電源

サイズ

重量

販売価格

日本の大卒初任給

マミヤ光機株式会社

1958年

シャッター優先EE距離計連動式カメラ

36mm × 24mm

MAMIYA-SEKOR F.C.4.8cm 48mm f1.9 (ランタン・ガラス使用) 4群6枚構成

一眼距離計連動逆ガリレオ式ファインダー、等倍、パララックス自動修正

1.0倍

有り

ISO 10 ~ 400

セイコーシャ MXL

B・1 〜 1/500秒

有り

フルシンクロ(M/F/X接点)

一操作レバー式(操作角175度)自動巻き止フィルム枚数計自動復元式

クランク式

セレン光電池

80×139×72mm

約742g

25,000円

16,608円

作例

感想

このカメラは、メルカリにてジャンク品ということで送料込みで3000円、安いということだけで購入。届いてみるとどこにも不具合のない完動品でした。Yahooオークションでも送料別で1000〜5000円で入手することができます。

このカメラはセレン露出計が搭載されています。カメラの前面には向かって左上にセレン用の扉が設けられ、軍艦部には計器が取り付けられており、少し気難しい感じを受けますが、面構えの良い重厚なイメージを受けるカメラです。一見するとこのカメラのセレン露出計は、このカメラとどのように連携しているものか理解できず、最初はどう扱っていいのか戸惑うかもしれません。しかし、あなたのこのカメラの露出計が稼働し、その露出が正確の場合には、このカメラと露出計の連携の仕組みを知ってしまうと非常に使い勝手の良いカメラです(私の嫌いなライトバリュー方式ですが・・・)。

特筆するべきはこのカメラのファインダーは等倍ファインダーということです。等倍ファインダーの利点については下記で説明しますが、とにかく等倍ファインダーは撮影していてストレスがありません。しかし、設計の問題なのか、私の個体が悪いのか距離計の二重像が見にくいです。二重像が薄いとかそういう問題ではなく、これはマミヤの設計の問題のように感じました。

シャッターボタンの感触は、バネを押した時の反発は柔らかく、シャターボタンの半押し状態も楽に行うことができ、半押し状態からのシャッターの押し込みも感触の良い状態で撮影ができます。

私の個体のレンズはそれほどカビはないのですが、開放時に逆光気味の撮影では若干フレアーが生じ、若干コントラストも低めの写りをします。しかし、それらの写りは他の人のこのカメラの写りを見ても似たような傾向があり、このレンズの性質なのかもしれません。とはいえ、65年前のカメラですので(2023年現在)、それを考えますとよく写るカメラです。

このカメラは、カメラの面構えも良く、ファインダー倍率も等倍でシャッター感触も良く、よく写るカメラですので、撮影していても十分に楽しめる良いカメラです。しかし、露出計が機能しない個体である場合には、マミヤ35 オートメトラではなく、同じレンズが搭載されている「マミヤ35 S 1.9」等のカメラをお勧めいたします。

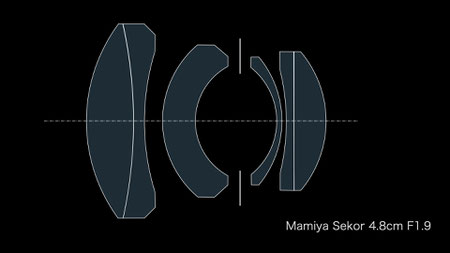

MAMIYA-SEKOR 48mm/F1.9 4群6枚ガウス型

[レンズまわり]

ちょうど初期のズマール50mm F2といった感じの玉

ーレ ンズー

レンズは世田谷光機製のマミヤ・セコール48mm F1.9で、4群6枚の変形ガウス型(隣のレンズ図)。焦点距離の実測値は47.8mmで問題ないが、明るさの実測値がF2.0なのは、JIS規格で許されているとは癒え、感心できない。焦点移動量はF5.6に絞った時、画面中心でプラス0.05mm(後ピン)で極めて小さい。ただし、球面収差は必ずしも小さくない。球面収差局面の形によっては、このよう形によっては、このようなことも起こりうるのである。歪曲は画面周辺でプラス0.4%(糸巻型)、小さくて普通は何ら問題にならぬ。画面中心から周辺に行くにつれ明るさの減少する割合を示す開口効率は、画面対角線90%画面対角線90%の位置で 30%、今の日本のレンズのレベルから見ると低い。ただし絞ればもっと良くなる。

解像力は右の表のとおり。ここでちょっとお断りしておかなければならぬが、今回からテスト用超微粒子乾版が変わった。昨33年1月から18回にわたって使用してきた乾板を使い果たしたので、また新しく乾板を作りなおしてもらったわけである。もちろん同じ小西六の同じ人が同じ処方で作ったので、性能も極めて近似しているが、同一レンズを新旧の乾板でテストした結果、新しい乾板では解像力の値がごくわずかながら低く出るので、今後のデータとを従来のデータとを直接比較することは避けた方が無難と思う。なお新しい乾板は今後1年以上の分量を用意しておいた。

ところでこのマミヤ・セコールは、開放ではハロが多いため、ソフトな感じの写真ができるが、F5.6 ~ 8くらいに絞ると素晴らしく鮮鋭になって、ちょうど初期のズマール50mm F2(ライツ製のライカ用レンズ)といった感じの玉であった。

(1959年 7月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室:マミヤ35オートメトラ」より抜粋)

ファインダー

(1959年 7月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室」:マミヤ35オートメトラ」より抜粋)

アルバダ式のブライト・フレーム入りでアイピースの前に補正するようになっている。フレームで区切られて視野と、実際にフィルム面上に写る画面とのとの比は 、第一の表の通りで普通だが、欲を言えば至近距離で95%を上まわるようにしてほしい、なお表を見ると、至近距離において、上下の%が左右に比べて特に小さいのに気づくが、これはフレームと画面のセンターが合っていないので、フレームが上方にずれているために、至近距離では、画面の上方が切れてしまったこ

とを意味する。このずれはいつの場合にも起こり、無限遠で撮ったときでも、画面の上部が切れるほどではないが、やはり下部が余計に映り込む癖があった。せっかくパララックス補正機構を組み込んでも、こんなに狂っていたのでは意味がない。補正機構はうまく動いているのだから、診断室購入のカメラだけに起こった調整ミスのようだ。ただし左右は正確であった。

ファインダー倍率は等倍だが、等倍のアルバダ式というのは見にくいもので目を固定してのぞいた場合には、フレームは見えても被写体の四隅が暗くかげってしまうことが多いやはり明かり取り窓式にするべきだろうが、それには軍艦部(ファインダーカバー部のこと)のスペースが不足である、距離計の基調線を大きくし、その中間に明かり取り窓を組み込むためにフィルムの巻き上げレバーか巻き戻しクランクに、退艦を命じた方が良いのではないだろうか。

(1959年 7月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室」:マミヤ35オートメトラ」より抜粋)

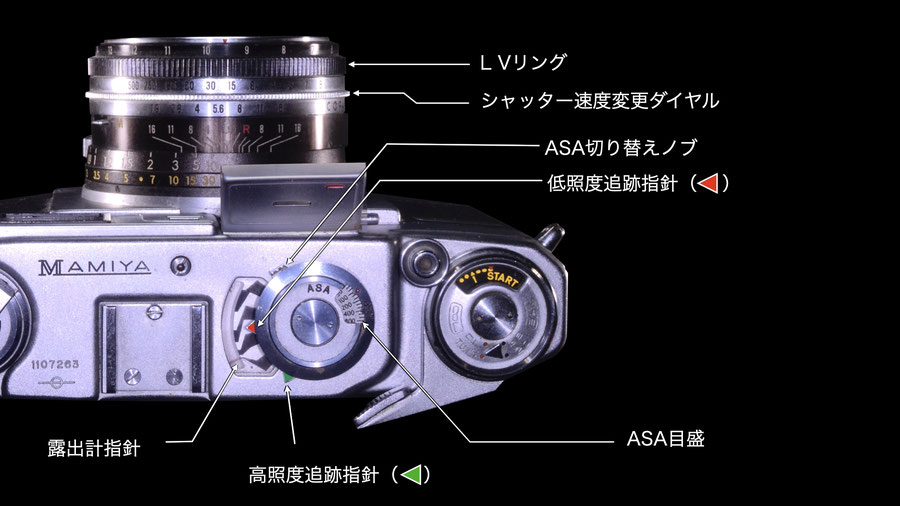

・露出計周りの要部の名称。

・ASA (ISO)感度設定

露出系は基本的に絞り板(露出計の前面蓋)を開けた状態で使用します。矢印のところの押し棒を押して絞り板を開閉します。

・露出の決定方法。

絞り板が開くことにより露出系指針が光に反応して振れます。レンズの最前面にあるL V(ライトバリュー)リングを回すことにより低照度追跡指針(🔺)が動き出します。そして露出計指針(ー)の示す位置に低照度追跡指針(🔺)を合わせます。そうすることで、自動的に「シャッタースピード目盛環」と「絞り目盛環」が動き出し、露出の組み合わせが決定します。

この写真ではライトバリューの目盛が「10」を指しています。これにより、

「1/250 : F2」・「1/125 : F2.8」・「1/60 : F4」・「1/30 : F5.6」・「1/15 : F8」・「1/8 : F11」・「1/4 : F16」

の露出の組み合わせが決定します。そこで撮影する時には、絞優先にするか、シャッタースピードを優先するかは撮影条件に合わせて任意に決定し、撮影を行います。

露出計が機能しない、もしくは任意に露出を決定したい場合には、左手で絞り冠の上のギザ(🔴)のところを回し、希望のF値に設定します。左手で絞り冠の上のギザ(🔴)固定しながらLVリング(← →)を回すことで、シャッタースピード環(← →)が動き出しますので、任意に露出を設定できます。

・連動露出計

(1959年 7月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室」:マミヤ35オートメトラ」より抜粋)

このカメラでは、あらかじめ使用するフィルムの感度をカメラ上面の感度目盛に合わせておき(この操作は非常にやりにくい)、カメラを被写体に向けて、シャッターの一番前方にあるLV(ライトバリュー)リング(説明書では露出決定リングと言っている)を回すと、これに連動して感度目盛板と一体になっている追跡指針が回転するので、この追跡指針のフレた位置に相当するところまで回してやれば、露出系の指示する露出条件が自動的に得られるようになっている。

このカメラに使用されているコバルSVK型シャッターでは、LVリングを回した場合、普通はシャッター目盛が動かず、絞目盛だけが動いて露出を変えるようになっているが、絞が最大値に達して止まると、今度はシャッター目盛りが遅い方に向かって動き出し、反対に絞が最大限に行きつくと、シャッターが速い方に向かって動き、2から17までのライトバリューが中断されることなく、一作動でセットされる。ここまでは従来のSLVコバルと同じであるが、このSVK型では、LVリングの回転が。シャッターはイブに突き出た軸に伝えられていて、L V リングを回すとこの軸が回るので、これを歯車で露出計の追跡指針まで導いてやりさえすれば、前述の連動が行われるわけである。露出計運動がこのように簡単にできるようになったのは、このシャッターを作ったコバル光機の功績といえよう。しかしそれをボディーに上手くまとめるのはカメラ会社の役目だから、今後ともシャッター会社とカメラ会社の連絡は緊密にしてもらいたいものである。

ただしLVリングを回してシャッター目盛の方が動く状態では、その手応えに比べて、シャッター目盛のクリックが浅すぎ、うっかりするとシャッター目盛の中間(正確に出せない)にセットしてしまう恐れがある。絞目盛の間隔が広く、中間の半目盛にでも3分の1目盛にでも楽にセットできるのは大へんに良い。なおシャッター前方から2番目の速度変更リングを回すと、ライトバリューを一定に保った状態で絞とシャッターとの組み合わせが変わる。もちろんこの場合には追跡指針は回転しない。

露出計は3段切換色になっており、明るい所では高照度用絞板を閉じた状態で緑色の高照度追跡指針追跡指針を、暗い所では絞板を開けて赤色の低照度追跡指針を使い、さらに暗い場所では、付属品のアンプリファイアをアクセサリシューの差し込んでフィルム感度目盛板をアンプ用の矢印に合わせ直してから、赤色指針で使用する。

この連動露出計機構は大へん使いよく成功したと言える。これに頼っているだけで、ほとんど常に間違いのない露光が得られる。なお、さらに使いやすくするため、フィルムの感度目盛をもっと合わせやすい構造に直すこと、緑色追跡指針を見やすい色にすること、メーターのガイドラインを素直な形に改めることなどを提案したい。

LVリングを回して追跡指針を動かしているとき、指針の部分を押さえたりすると、内部の構造を壊しやすいので、露出系部分には透明プラスチック製の保護カバーをつけてあるが、このカバーはアクセサリー・シューを利用して固定してあるので、フラッシュ・ガンやアンプを取り付ける時、いちいち外さなければならないのは不便だし、その形も石鹸箱のようで体裁が悪い。この辺にもう一工夫してもらいたい所だ。

なお診断室購入のカメラに付いていたシャッターでは、500分の1秒時だけが、M接点においてもX接点においても効率が低く、速度もかなり遅かった。

(1959年 7月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室」:マミヤ35オートメトラ」より抜粋

このカメラが私の手元に届いた時にアクセサリーシューにプラスチックカバーが付属していましたが、届いた当時はそれが何を意味するものか理解できませんでした。もちろん露出計をカバーするものとは理解できましたが、通常時にこれを装着し使用するものなのか、新品納品時に箱の中で露出計のカバーとして付属していたものなのか理解できませんでした。1959年 7月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室」によると以下のことが書かれていました。

LVリングを回して追跡指針を動かしているとき、指針の部分を押さえたりすると、内部の構造を壊しやすいので、露出系部分には透明プラスチック製の保護カバーをつけてあるが、このカバーはアクセサリー・シューを利用して固定してあるので、フラッシュ・ガンやアンプを取り付ける時、いちいち外さなければならないのは不便だし、その形も石鹸箱のようで体裁が悪い。この辺にもう一工夫してもらいたい所だ。

撮影において、このプラスチックカバーを上記の理由から装着することはなく、このカメラを操作し撮影してみると、露出計の追跡指針を押さえつけるような、間違った作業を行うようなことはありませんでしたし、今後もそのようなことはないと思われますので撮影上必要ないかと思われます。

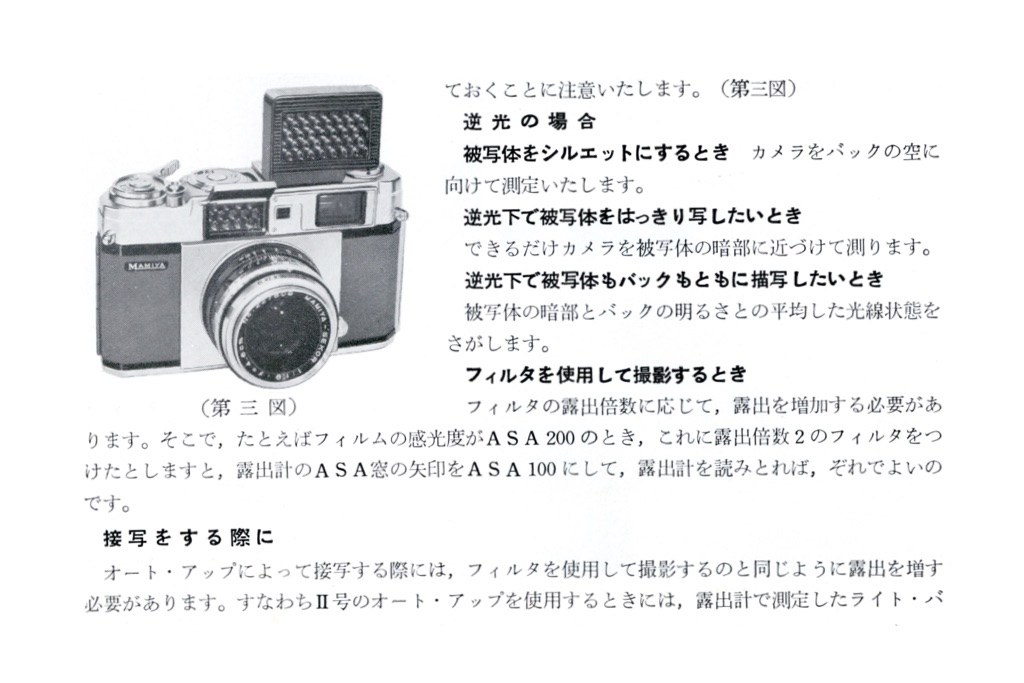

・使用説明書の反射光線にょる計り方

彼写体からの反射光線を測定するときには、できるだけ被写体のそばにカメラを近寄せ、平対した値を求めます。また風景やスナップなど近寄れないときには、空から来る光線が入らないように、受光部を少し斜め下に向けて測ります。

・等倍ファインダー

このカメラで特筆するべき点は等倍ファインダーです。こう言ったレンジファインダーで等倍ファインダーはなかなか存在しません。それだけに等倍ファインダーのカメラはこだわりがあるような気がします。撮影時には基本的に右目でファインダーを覗き、左目は目を瞑らずに、常に目を開けて撮影を行います。等倍ファインダーの場合にはそうすることで活きてきます。また、ブライトフレームはパララックス補正付きです。

・シャッター

アサヒカメラ 「ニューフェース診断室」では、

シャッター・ボタンは押しやすい位置にあるが、ストロークが長すぎて、なかなか落ちない。またはっきりと二段落ちになっていて、一段目でまずフィルム停止装置が解除され、それからっシャッターが落ちる停止装置の解除とシャッターが同時に一段で切れるように調整するか、それが無理な時には全体のストロークを短くしてほしい。

という記述がありますが、 シャッターボタンの感触は、バネを押した時の反発は柔らかく、シャターボタンの半押し状態も楽に行うことができ、半押し状態からのシャッターの押し込みも感触の良い状態で撮影ができます。

「ニューフェース診断室」の評価はライカ、キャノンのレンジファインダーのシャッター感触と比べての話と思います。確かにそれらと比べれば若干ストロークが長いように思いますが、我々アマチュアが撮影するのには、さほど気になる話ではありません。

・被写界深度

使用説明書には被写界深度表が記載されていますが、このレンズにはメートルとフィートの被写界深度目盛が刻印されています。このカメラには距離計も搭載していますので使用説明書の被写界深度表はさほど必要とはならないと思います。

マミヤ35 メトラの広告

マミヤ35メトラ(マミヤ35 オートメトラではない)の使用説明書

参考文献・参考サイト

・マミヤ 35 メトラ 取扱説明書 マミヤ光機

・アサヒカメラ 1959年7月号 ニューフェイス診断室

・カメラレビュー 別冊 クラシックカメラ専科 戦後国産カメラのあゆみ

京都の或る私大を卒業したのが昭和33年、その当時月給が12,000円。欲しかったカメラがコニカⅢかアイレスⅢで、共に30,000円前後もした。当時カメラは財産だったので一家に一台、大事に皮のケースに入れられていた。ひょんなことから最近、当時欲しかったカメラを今手に入れたらと思い、古いカメラをインターネットで探しては写して喜んでいます。今でも古くてもライカやニコンは高くて手が出ませんので、その当時の欲しかったカメラを中心にして「古いカメラで撮影」と題して撮影することを楽しんでいます。

多くのカメラを集めましたが、置き場にも困るのでネットで販売して手許にはあまり残っていません。それでも40台~50台程度はあります。掲載しているカメラは200種類を遥かに越えました。この様なことを何時まで続けようかと思案しています。

むかしから日記を書くのは大嫌いでした。 書き始めても、いつも「三日坊主」というやつです。 だからここでは、のらりくらりと”よそ道”に反れながら、テーマのない写真を貼り付けていきます。 データ量削減のため拡大画像は表示しません。必要な方は、メールにてご連絡ください。