【Petri Color 35】SPECIFICATIONS

製造メーカー名

発売年

型式

画面サイズ

レンズ

ファインダー

ファインダー倍率

露出計

フィルム感度対応範囲

シャッター

シャッタースピード

セルフタイマー

シンクロ接点

フィルム巻き上げ

フィルム巻き戻し

電源

サイズ

重量

販売価格

当時の日本の大卒初任給

ペトリ株式会社

1968年7月

レンズシャッター式光計運動35ミリフルサイズカメラ

36mm × 24mm

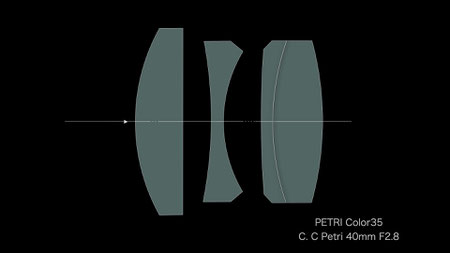

ペトリ40ミリF2.8 3群4枚構成 テッサータイプ コンビネーションコーティング

プライトフレーム 距鵻目盛・露光計指針あり 視差補正標付

0.45倍

CdSタイプ レンズ部上部に受光窓 ファインター内指針による定点合致式 シャッターダイヤル、および絞りダイヤルに連動 連動囲EV7ー17

ISO 25 ~ 800

ペトリMS

B・15・30・60・125・250 秒

無し

X接点

レバー式

クランク式

水銀電池 東芝 TH-KC、ナショナルM-1C、マロリーRN675R 1.3V

101 × 64.9 × 43.5 mm

397g

¥15,200 ケース ¥ 1,600

25.302円

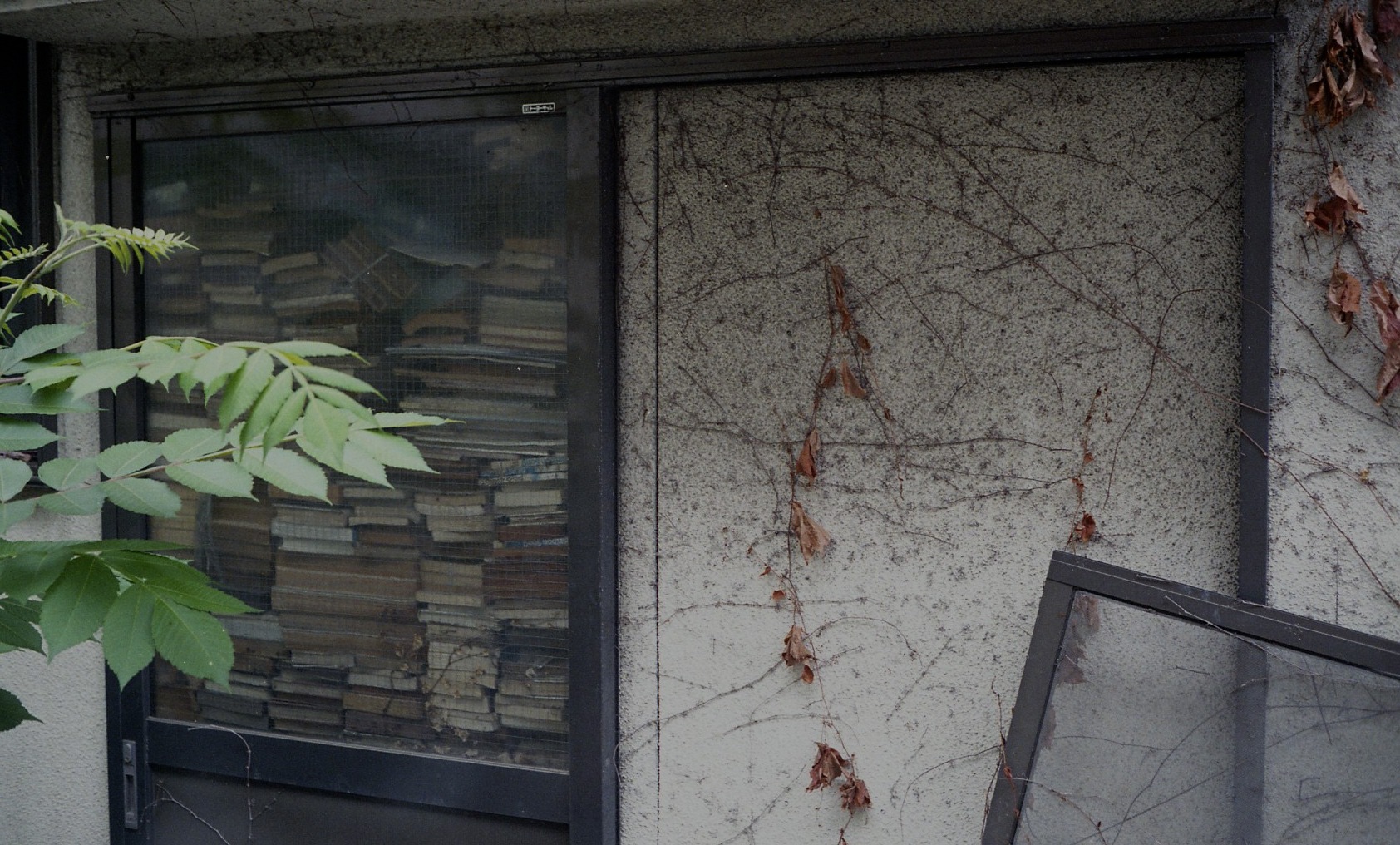

作例

感想

このカメラの時代背景、このカメラの構造からペトリ カラー35は、ローライ35といろいろ比べられがちです。個人的な意見ですが、写りに関しては後から述べますが、撮影しやすさからいうとペトリ カラー35の方が優れていると思います。

利点

1)ローライ35は、距離、F値、露出決定をカメラの外部の操作で行うのに比べ、ペトリ カラー35はファインダーを

覗いていながら操作ができるという点。(言い方を変えると、ローライ35はファインダーを覗く前に露出を決定しなければらないカメラに対して、ペトリ カラー35はファインダーを覗かなければ露出を決定できませんが、覗きながら瞬時に露出の変更もできます。)

2)ローライ35の巻き上げレバーは軍艦左部に設置されているのに比べ、ペトリ カラー35は通常通り軍艦右部に設置

されており、右側に操作系を集約させており、右手だけで全ての操作ができるという点です。

シャッタースピード、F値の操作が右手人差し指、右手親指で操作できるというのは、現代のデジタルカメラのそれらの操作に相通じるものがあります。だからといってローライ35の操作感が悪いというわけではありませんが、露出計に関して言えば、ローライは後にファインダー内部に露出計を組み込んだローライ35TE、ローライSEを販売していることからも、ファインダー内部に情報を組み込むということに利があると言えるでしょう。

3)ローライ35の露出計の「 ON」 -「 OFF」スイッチ等は無く、光を感じている時には常に「ON」状態になってお

り、撮影しない時にはケース等に入れておかないと、バッテリーの消費が激しくなります。ペトリ カラー35は、シャッターを巻き上げた時のみバッテリーが「ON」状態になりバッテリーの持ちが良くなり、ローライ35に比べてより優れた設計となっています。

欠点

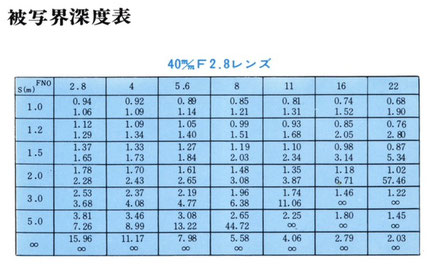

1)ペトリカラー35には被写界深度を示す目盛等が有りません。使用説明書を読んで被写界深度表を把握しておけ

ばいいのでしょうが、なかなかそういうわけにもいきませんし、中古で購入ですので、使用説明書は基本付属されていません。

2)ローライ35の最速シャッタースピードは1/500に対してペトリカラー35の最速シャッタースピードが 1/250までし

かありません。屋外での撮影は iso 400のフィルムを装填することは辛いものがあります。

3)些細なことですが、ローライ35の場合、レンズは沈胴式でボタンを押しながらレンズを前に引き出すわけですが

ペトリ カラー35の場合カメラ背面上部のダイヤルを回しレンズを前面に繰り出す操作です。最初こそ面白いと思って操作する訳ですが、慣れてくるとこれが多少かったるい作業となります。カメラ好きの方は、ローライ35の沈胴式レンズの出し入れの操作が好きという人は結構多いのではないかと思います。

以上は操作性の話ですが、見た目ではローライ35の方がクラシックカメラの雰囲気があり小型ながらも存在感があります。

とはいえ、肝心なのはこのカメラの写りです。ローライ35に習ってペトリカラー35のレンズもテッサータイプです。ローライ35とペトリカラー35との描写の違いは最後の方にありますので、参考程度に目を通していただければ幸いです。ローライ35の写りはペトリカラー35の写りに比べ。色のコントラストが高いので、一見するとペトリカラー35の描写よりも解像度が高い感じに見えますが、解像度はお互いにそれほど違いがない感じに見えます。(順光や、逆光とかでお互いに解像度は変わります。

ペトリカラー35とローライ35とどちらがいいか?というのは好みの問題かと思いますが、私の好みとしては自然感のある感じ写りをするペトリカラー35の方が好きです。操作感、写り、デザインを含めて このカメラはもっと評価されてもいいカメラと感じています。

テッサータイプ の C.C Petri 40mm F2.8 3群4枚

[レンズまわり]

1968年 11月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室:ペトリカラー35」によると以下のことが書かれています。

付属のレンズはペトリ40-F2.8で、3群4枚構成のテッサー型 。 画角は公称56.8度で最短撮影距離は1m.

焦点距離と明るさの実測値は40.0mm F2,8(F2,84)で問題はない。 球面収差はレンズのヘリ補正過剰にしてあるが、中間部のふくらみが少ないため、F4近くまで絞ったとき、画面中心部はたいへんシャープに写る。F5.6に絞ったときの焦点移動量も0.03mm(後ピン)と小さくてよい。

放射、 同心両像面は半画角2度あたりで交わらせてあり、それより外側ではたいへん大きく開いている。また平均像面

はいくらか内側に湾曲を示している。

歪曲は画面のスミ部でマイナス1.1%のタル型で、実用上さしつかえはない。 画面周辺部に行くにつれて光量の減る割合

を示す開口効率は、画面対角線90%の位置で43% わりと大きくてよい値である。

解像力は第2表のとおりで、画面中心部ではなかなか高いが、スミに近いところでは、やや大きな偏心があったためもあって、低くなっている。 ただしF5.6まで絞ると、結構シャープなネガが得られた。

鏡胴関係では、少なくとも無限遠位置を示す標線を鏡胴に入れてもらいたい。フードをつけるとフィルム感度の変更ができなくなるのも不便である。 レンズ・キャップは黒色のやわらかいプラスチック製だが、はずれやすいのは困りものだ。

(1968年 11月号 アサヒカメラ 「ニューフェース診断室:ペトリカラー35」より抜粋)

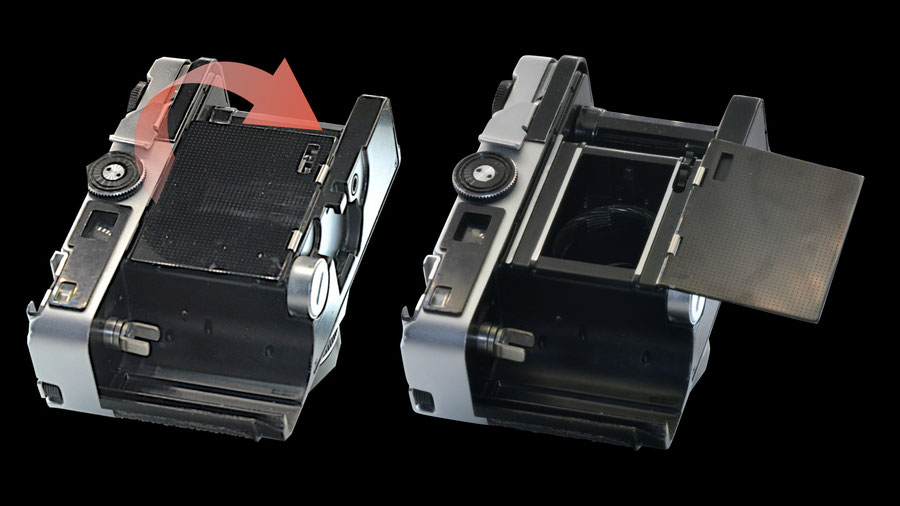

・裏蓋の開閉

このカメラを操作するにあたり、まず裏蓋を外します。

カメラの底面にある裏蓋ロックレバーを起こし、矢印に沿ってレバーを回しロックを外します。このカメラの裏蓋は二分割式なので、下の右の図のように裏蓋を下にスライドさせながら外します。

バッテリーチェッカー

このカメラは、フィルムを装填する前に電池を入れます。

裏蓋を取り外すとカメラの底部に電池ボックスがありますので、そこにLR44ボタン電池を入れます。その後フィルムを入れて裏蓋を閉じてしまいますが、その後に電池のバッテリー残量を確認するには、ファインダーを覗きながら軍幹部右端にあるバッテリーチェックボタンを押すことで、露出計針が上に跳ね上がることで、電池のバッテリーの残量があるかないかを判断できます。

フィルムの装填

このての小型カメラの圧版は、カメラ本体側に側に付いている事が多く、圧板を開いてからフィルムを装填します、その後圧板を元の位置に戻し、裏蓋を下からスライドさせるように戻し、裏蓋ロックレバーでロックします。

フィルムカウンター

フィルムカウンターは「S」になっていますので、「1」を指すまでフィルムを巻き上げます。

カメラ側面にある巻戻し用クランクを起して,矢印の方向に抵抗を感じるまで巻いておくと,フィルムを1枚巻上げるたびに,この巻戻しクランクが回りますので,フィルムが正常に巻取られていることがわかります。

レンズの繰り出し

ASA感度の設定するためにはレンズを繰り出します。カメラ背面上部のレバーを回し最大限まで繰り出します。

ASA(ISO)感度設定

撮影する前にレンズの鏡胴部分にあるゴムグリップのラインをフィルムのISO感度に合わせます。フィルム感度対応範囲ISO25~ISO800となります。

ファインダー

ペトリ カラー35の接眼窓に目を当てて覗きますと、被写体は鮮明な金色の枠(ゴールデンフレーム)に囲まれて見えます。このゴールデンフレームによって画面を確実に決めることができ、パララックス補正はありません。右には露出系が有り、下部には距離を示す目盛りがメートル(m)と、フィート(feet)で示されています。

露出

このような目測式カメラの場合には、基本的に被写界深度を利用して撮影を行います。そのような考えの場合、絞りをF5.6もしくはF8に設定し、ファインターをのぞきなから速度タイヤルを回し、ファインタ一内右横の赤丸の中央に露光計指針を合わせれば、それだけで適正露光が得られます。

*正確に露光を合わせると、絞り目盛は絞り指針と合わず、数字の中間で止まる場合がありますが、差し支えありません。それが正しい露光です。

このカメラの使い勝手の良さは、右手だけでシャッターチャージ、ピント合わせ、露出合わせが行える点です。距離計ノブは実際に使用しますとファインダー内で針が動きファインダーから目を離す事なく、非常に使いやすく、目測ですがピント合わせも行いやすくできています。

通常、被写界深度目盛はレンズの鏡胴部分に描かれている事が多く、しかし、ペトリ カラー35はこの被写界深度目盛りはどこにも見当たりません。ALTIX Ⅲのように背面に被写界深度表を貼り付けておくとかの工夫が欲しかったかなと思います。

緑の矢印のダイヤルはシャッタースピードダイヤル。オレンジの矢印のダイヤルはF値ダイヤルです。この操作をファインダーを除いたまま右手で操作できます。また、このダイヤル操作は現代のデジタルカメラの操作に相通じるものがあります。

またファインダーを覗きながらレンズ繰り出しノブを右手の人差し指で距離を設定でき、シャッターを切った後も右手の親指でフィルムの巻き上げ操作を行う事ができます。

レンズの繰り出し

レンズを繰り出して最後まで繰り出した状態が最短距離(1m)です。ファインダー内の距離目盛りに距離の数字表記以外に、半身像(1m)・グループ(3m)・山(♾️)のマークが有り、わかりやく距離目盛りが表示されています。このような目測式カメラは、ゾーンフォーカス(被写界深度を利用した撮影方法)で撮影しますので、できるならばF5.6・F8ぐらいで撮影することをお勧めいたします。

被写界深度

ペトリ カラー35は距離計はなく目測式にも関わらず、多くのカメラが持っている被写界深度目盛が存在していません。また、他のカメラに存在する赤文字等を組み合わせることでゾーンフォーカスを推奨する工夫もありません。そのために使用説明書に書かれている被写界深度をある程度把握しておく必要があります。

フィルムの巻き戻し

撮影が終わりましたら軍幹部左の巻き戻しレバーを引き起こし、カメラの底部にあるボタンを押しながらフィルムを巻き戻します。フィルムを巻き戻し、レバーの抵抗が無くなったらフィルムの巻き上げ終了ですので。フィルム巻き上げレバーを引き上げ、裏蓋を開けます。

Petri Coler35とRolei35の描写の違い

上記ではペトリカラー35と、ローライ35の使い勝手の違い等を述べてきましたが、最終的にはレンズの描写の違いで、そのカメラが好きか嫌いかに分かれるところです。

下記の Kodak UltraMAX400の撮影した写真は、10年ぐらい前に撮影したもので、当時の撮り比べの感想は、ローライ35はコントラスト、色のりが良く、それに比べて、ペトリカラー35の地味な写りに感じ、ローライ35の写りが派手だけに、その写りに残念に感じたことを記憶しています。

しかし、今回このページを製作するにあたり、もう一度撮り比べをしながら、10年前の写真を引っ張り出し、もう一度写り具合を確認をしました。その確認の結果気がついたことは、ペトリカラー35の色調は、ローライ35に比べ色合いが地味というよりは、ローライ35の色調がコントラストが強すぎるということであり、ペトリカラー35の描写が劣っているということではありませんでした。

ペトリカラー35とローライ35の写りは下記で述べますが、ここに関してはあくまでも好みの問題ですので、参考程度に閲覧していただければと思いますが、ボディは「ローライ」、レンズは「カールツァイス」というネームバリュー、偏見で物事を見ずに描写の判断をしていただけたらと思います

Petri Color35

Rolei35

FILM : Kodak UltraMAX400

ペトリカラー35が乾いた感じの写りに対して、ローライ35の方が色のノリがよく、葉はしっとり感が出ているように感じ季節感さえ感じさせます。しかし、実際の見た眼的にはペトリの方が色は近く、葉の各1枚1枚の描写はペトリの色の方が表情豊かのように見え、ローライの葉の群れはペトリカラー35の写りよりも一塊に見えます。

F3.5 で撮影した写真。右から1/3付近が焦点のあっている箇所です。色のりの感じは上記の写真と同じ傾向で、ペトリカラー35の方は、さらに乾いているというか、朝方に撮影したようなイメージの感じに写っています。ローライ35の写りは色のりのせいか、湿度の高い午後の感じの色調に写っています。ボケ感もペトリカラー35の写りよりも大きい感じがします。

夕日が当たっている自転車を撮影。夕日という感じではローライの方が雰囲気が出ていると思いますし、眩しさもよく表現されています。その点、ペトリカラー35は、黄色みは出ておらす、眩しいながら落ち着いた色調に仕上がっています。

太陽が雲に隠れ日影状態の撮影。ローライ35の写りは急にコントラスト、彩度が下がりペトリカラー35よりも描写に立体感がなくなっています。。

上記の写真の風景に日が差しこんだ状態の撮影です。ペトリカラー35の写りは上記の写真に日が差し込んだような色合いで写っていますが、ローライ35の写りは急にコントラストが上がり、色調も急に変化し、暗部は潰れかかっているのがわかると思います。

夕日の綺麗な日に撮影した風景です。ローライ35の方は夕暮れの雰囲気は出ていますが色合いが濃過ぎて暗部が告れています。見た眼的には、ペトリカラー35の方が自然感があります。

FILM : FUJI FILM FUJICOLOR100

F 値 :F8

シャッタースピード:1/250

(P) : ペトリカラー35 (R) :ローライ35

ペトリ40mmF2.8とテッサー40m mf3.5のレンズの解像力の比較

上記のそれぞれのデータは開放F値です。お互いのレンズの開放F値は違いますが参考程度に比べてみます。基本的に解像力は「平均の下の青い四角い部分」を見ます。ペトリは「青枠の四角い部分(0)」ではテッサーに比べて解像力が高いのですが、平均解像力はテッサーよりも低い数値をです。これはテッサーは比較的中心部から周辺部に向かって解像力があまり偏りなく、ペトリは周辺部に向かって解像力が落ちていくという傾向があるためです。

次に、それぞれのレンズを絞った状態(ペトリF5.6、テッサーF8) の下の表を見ますと、「平均の下の青四角」の数値はペトリが(108)テッサーが(125)の数値を出しており、解放の時と同じく約20ほどの差があります。青枠の数値中心部0の解像力はペトリ(100)よりもテッサー(140)の方が解像力がありますが、その周辺部からはペトリはテッサーよりも数値を上げ周辺部に行くに従い解像力は落ちていくという傾向があるようです。

「画面中心が最良となるようなピント面で」の中心部は開放でも、絞った状態でもペトリレンズはテッサーよりも高い数値を出しています。上記の広島ドームの写真ではテッサーの写りと比べて、ペトリレンズは画面全体的に解像力がいいようなに見えます。

いろいろと写りに対して素人ながら述べましたが、ペトリカラー35の写りは、いまだに中古市場で大人気のローライ35に、決して ひけを取るカメラ、レンズではないということです。もちろん描写は、ボケ具合、発色等の好みもあります。とにかく偏見、先入観で、周囲の評価、評判で判断をしがちですが、そういうものに惑わされないよう物事を判断して撮影を楽しめたらと思っています。

ペトリカラー35の改良

距離計ダイヤルの改良

ペトリカラー35を調べていましたら興味深い写真を見つけました。それはペトリカラー35の背面にある距離設定ダイヤルに自作の距離目盛を貼り付けてある「比叡工房」さんの写真でした。このアイディアは真似しない手はありません。この距離目盛シールを張りつけることにより、被写界深度目盛も製作できることになり、それをボディ側に貼り付ければ、ある程度被写界深度の参考になるので製作してみました。試作の段階ですが、家庭用プリンターでは細密プリントができず、写真のように数字がボヤけた感じにしかプリントできません。最初に設計した図面ではもっと数字を小さくしましたが、文字潰れが生じ使得るようなる代物ではありませんでした。適当に離れてこれらの目盛を見れば、それなりには見えますので、役立つかと思います。

ペトリカラー35とペトリカラー35E

ペトリ カラー35とペトリ カラー35Eの比較。レンズは、指先で引き出して使用します。ここは、ローライ35のような精巧感は無く、そのことで、忽然と高級感も消えてしまいます。露出はオートですので、ダイヤルは省略されています。ファインダー内部には距離目盛りはなくなり、レンズの鏡胴部に移されており、ここを回して距離を合わせます。そのことにより精密感もこのカメラ独特の楽しさは無くなります。

ペトリカラー35は、プログラムEEになり、ペトリカラー35の良さ、面白さが一気に消え失せます。そのために中古価格は、ペトリカラー35よりも安価で購入できます。